- 2024-11-19

- 旅行 プレスニュース

初公開作品10点とともに、「色彩」をテーマに印象派から現代美術までの展開に迫る!

豊かな色彩に溢れる現代社会。私たちの身の周りには空の色、自然の色、街並みの色、生活用品の色などに加えて、さまざまなサイズの画面が表示する色があり、最新のモニターやスマートフォンにおいては10 億色を超える色の再現力をもつと言われています。いま人間はかつて経験したことのなかった色彩世界に暮らしているといっても過言ではありません。

大きな変革を迎えた21 世紀の社会に生き、パンデミックを経験した私たちは、写真や動画あるいはゲームをスマホやPCモニターで見る機会が圧倒的に増えています。無意識のうちに自然や都市、美術館などの建物のなかで目にする現実の色より、画面を通して経験される「仮想の色」に慣れつつあります。ポストコロナ時代に至ってもなお、物質と精神をともに豊かにしてきた「本当の色」がいよいよ身近に感じられなくなっているかもしれません。

本展覧会は、近代から現代までの美術家たちが獲得してきた「色彩」とその表現に注目し、色彩論や色を表現する素材との関係にふれながら、色彩の役割についてあらためて考察するものです。チューブ入りの油絵具を巧みに扱い、さまざまな色彩によって視覚世界を再構築した19 世紀の印象派や新印象派をはじめ、20世紀のフォーヴィスムの絵画や抽象絵画、そして色彩の影響力によって観る者の身体感覚をゆさぶる現代アートにいたる近現代の色彩の歴史を、おもに絵画や彫刻、インスタレーションによって読み直します。

日々研究を重ね、独自の表現方法を編み出し、時代を表してきた美術家たち。彼らが人生をかけて生み出した色彩の秘密に目を向けてみましょう。その経験は、あなたの日々の暮らしに彩(いろどり)をもたらし、自身のなかに眠っている「本当の色」を呼び覚ましてくれるかもしれません。

[みどころ]

目次

1.初公開作品10点とともに、印象派から現代美術までの展開をダイナミックに紹介

ポーラ美術館のコレクションには、モネ、ルノワールをはじめとした19世紀フランスの印象派や、スーラおよびシニャックに代表される新印象派、20世紀のフォーヴィスムや戦後の抽象表現主義など、近代から現代にかけての西洋美術の歴史をたどることのできる主要な画家の重要な作品が数多く含まれています。本展覧会では、ポーラ美術館の名品を中心に、近年新たに収蔵した10点の初公開作品を加え、近現代美術における「色彩」の変遷をダイナミックに紹介します。

2.絵具の革新と色彩論の発達―絵画の歴史をひもとくキーワード

19世紀の初頭、フランスでは光の作用が引き起こす色を科学的に解明しようとする試みがなされます。これは、色を色相(青、黄、赤など)によって分類するだけではなく、明度や彩度といった新たな軸を用いて分析する「色彩論」が発達したもので、補色関係などの色同士の組み合わせや新たな色彩の効果が発見されました。こうした色の科学は現代のデジタル技術にも活かされています。さらに、19世紀半ばから科学の進歩によって登場した新しい絵具は、画家たちのパレットを豊かにし、色彩論に基づく理論上の色彩効果を画面上に実現させることに貢献しました。本展覧会では、近代から現代までの西洋絵画の色彩における革新の歴史をひもときます。

3.画家たちの新たな表現方法の探求に注目

20世紀前半のヨーロッパやアメリカでは、合成顔料の開発による彩度の高いあざやかな油絵具をはじめ、新たな人工素材であるアクリル樹脂を使用した絵具などの研究が進みました。戦後アメリカの抽象表現主義の画家たちは、そのような新しい絵具による表現の可能性を求めて、ポーリング(流し込み)やドリッピング(たらし)、ステイニング(染み込み)をはじめとするさまざまな技法を試みました。そこには、絵画における伝統的な手法から脱却し、イーゼルに向かって制作する従来の画家のイメージを覆しつつ、大型の画面を実現しようとする風潮もありました。新しい描法を駆使し、形式に収まらない自由で開放感のある表現は、現代の作家たちの作品にも受け継がれていきます。

4.現代の作家たちの新作を数多く紹介—これからのアートの可能性を探る

本展覧会では、近代から戦後の美術家たちの絵画にインスピレーションを受け、色を表現する素材や色彩構成の研究にいそしむ現代の作家たちに焦点をあてます。伝統的な色材や新たに開発された材料を選択し、それらを自由に組み合わせながら形式にこだわらずに独自の芸術を具現化しようとする作家たち。その一方で、もっぱら「用と美」の美意識にもとづく工芸あるいは色彩豊かな立体作品を手がけながらも、総合的な空間装飾への関心を背景として、素材の特性から立ち現れる伝統的な色合いをとどめた平面あるいは半立体の造形に美を求める作家もいます。彼らの色彩に向き合う姿勢や色彩を活かした創作活動から、これからの現代アートの可能性を探ります。

[展覧会構成]

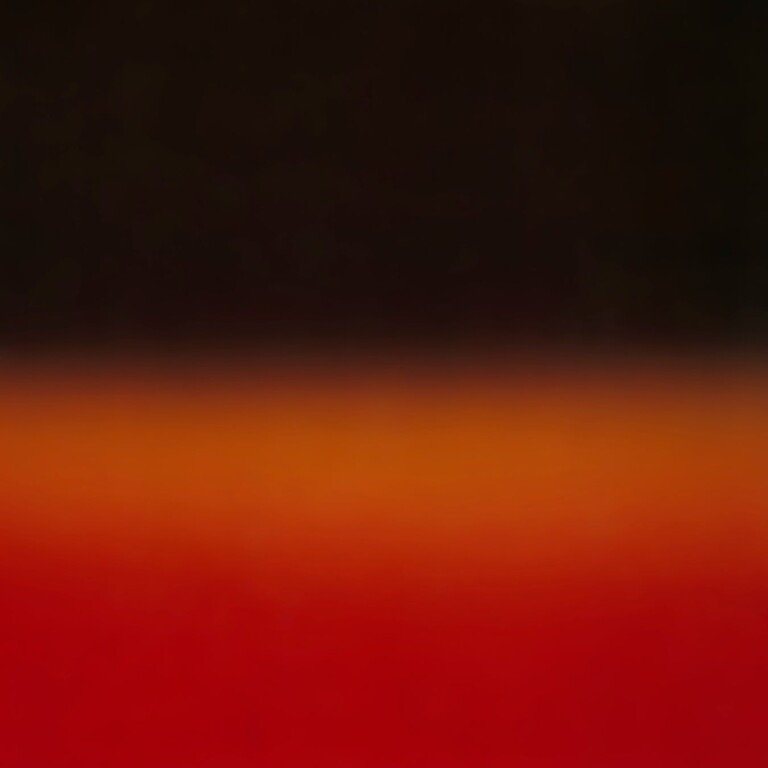

プロローグ 光の色 ―杉本博司「Opticks」

プリズムが生む色彩の美しさと繊細さを切り取った杉本博司の「Opticks」シリーズは、アイザック・

ニュートンの著作である『光学』(1704 年)に由来しています。杉本は、プリズムによる分光装置を透過した光のスペクトルをポラロイドカメラで撮影しました。そのプリントをスキャンしたのち、色調を微調整しながら拡大して印画紙に焼き付けるという一連のプロセスの繰り返しがこのシリーズを形成しています。プロローグでは、杉本自身が「光を絵の具として使った新しい絵(ペインティング)」と評した写真作品をご紹介します。

「Opticks」シリーズより10 点を展示します(展示替えあり)。

第1部 光と色の実験

色とは、光線のうち物体に吸収されないで反射される波長が、人の網膜に一種の感覚として捉えられるものです。また、太陽光をプリズムで分光してできる7 色のスペクトルをもとに色相、明度、彩度によって表わされるものをいいます。私たちが目にする色は、光源の光よりも物体の反射光の方が多く、なかでも絵具による色彩は、光に照らされて表面から光を生じるため表面色ともいわれます。

画家がカンヴァスに対象を描く(再現する)とき、色彩は素描と並んで対象の三次元的な遠近感を創り

出す重要な手段とみなされましたが、近代以降、色彩は遠近法にもとづく厳格な空間構成や、対象の再現という束縛から絵画を解放する要素として捉えられるようになります。特にクロード・モネをはじめとする印象派の画家たちは、物体の固有色を否定し光によって移ろう対象の色彩を表現することによって、独立した色彩表現の可能性を追究しました。さらにアンリ・マティスらフォーヴの画家たちは、対象から色彩そのものを解放し、画面における色彩の調和を重視するようになりました。これらの絵画は戦後アメリカのケネス・ノーランドに代表されるカラーフィールド・ペインティングや、アド・ラインハートのタイムレス・ペインティングなどに影響を与え、カンヴァスなどの支持体を複数の色彩あるいは単色の色彩で覆い尽くすことによって既存の絵画の枠組みを解体しようとする動向を生み出しました。第1部では、近代から現代にいたる色彩の美術史を、おもに絵画(平面)や彫刻(立体)によって読み直します。

おもな出品作家(順不同): / ウジェーヌ・ドラクロワ / クロード・モネ / ジョルジュ・スーラ / ロベール・ドローネー / ワシリー・カンディンスキー / アンリ・マティス / モーリス・ルイス / ヘレン・フランケンサーラ― / ケネス・ノーランド / アド・ラインハート / ダン・フレイヴィン / ドナルド・ジャッド / ゲルハルト・リヒター / ベルナール・フリズ / 白髪一雄 / 田中敦子 / 桑山忠明 / 前田信明

※ケネス・ノーランドおよびドナルド・ジャッドの作品画像は当館Webサイトに掲載のプレスリリースにてご覧いただけます。

第2部 色彩の現在

現在、日本や世界で活躍する平面作家たち、あるいは平面と立体のはざまにおいて芸術の可能性を探求している作家たちは、どのように色彩と向き合い、それをどのように表現しているのでしょうか? 近代以降の色彩論や色を表現する素材を活かし、かつて名を馳せた美術家たちによる光と色の実験の成果、すなわち彼らが遺した作品を反芻しながら、現在の作家たちは今の時代に映る色をあざやかに表現しています。

戦後アメリカの抽象表現主義を牽引したモーリス・ルイスやヘレン・フランケンサーラ―に敬意を払い

ながらも、彼らのステイニング(染み込み)の技法とは異なる、独創的な方法をあらたに考案し、流れ

るようなもしくは透き通るような色彩の動きを画布に定着させた丸山直文やグオリャン・タン。また、同じモティーフを繰り返し、大量生産・大量消費を讃美したアンディ・ウォーホルへのオマージュとして、色あざやかな図像をリフレインさせる山本太郎や山田航平。さらには、西洋近現代美術の文脈には登場しなかった、工芸と科学の概念を平面において融合させる手法を、独自の錬金術によって生み出し

た色彩や鍛え上げた美意識によってひたすら繰り返す川人綾や伊藤秀人など、彼らの飽くなき探究心がこれからの日本ひいてはアジアの美術の可能性を拡大させています。第2 部では、現在、国内外で活躍する作家による独自の色彩の探究と、色彩による物理的な造形表現を通して垣間見える彼らの思想や精神性に注目します。

おもな出品作家(順不同): / 草間彌生 / ヴォルフガング・ティルマンス / 丸山直文 / グオリャン・タン / 山口歴 / 流麻二果 / 門田光雅 / 坂本夏子 / 山田航平 / 川人綾 / 伊藤秀人 / 中田真裕 / 小泉智貴 / 山本太郎

[展覧会概要]

「カラーズ ― 色の秘密にせまる 印象派から現代アートへ」

会期│ 2024 年12月14日(土)― 2025 年5月18日(日)

会場│ポーラ美術館 展示室1、2、3、アトリウム ギャラリー

主催│公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館

後援│公益社団法人 色彩検定協会

展覧会特設ページ│ https://www.polamuseum.or.jp/sp/colors/

[関連プログラム]

詳細が決まり次第、展覧会ウェブサイトにてお知らせいたします。

[ポーラ美術館について]

2002 年に「箱根の自然と美術の共生」をコンセプトに神奈川県箱根町に開館。印象派から 20 世紀にかけての西洋絵画を中心としたコレクションを核とする展覧会を開催する一方で、現代美 術の第一線で活躍する作家たちの作品も収集・展示し、同時代の表現へと展望を拡げている。富士箱根伊豆国立公園という立地を生かした森の遊歩道では四季折々の豊かな自然を楽しめる。

開館時間:午前 9 時~午後 5 時(入館は午後 4 時 30 分まで)

入館料:大人¥2,200/大学・高校生¥1,700/中学生以下無料/障害者手帳をお持ちのご本人および付添者(1 名まで)¥1,100 ※すべて税込 団体割引あり

所在地:神奈川県⾜柄下郡箱根町仙⽯原⼩塚山 1285

TEL:0460-84-2111

公式ウェブサイト:https://www.polamuseum.or.jp/

高級ホテルに無料で泊まれる[PR]

\”ヒルトンゴールド会員”付き/

ヒルトンに年間40泊以上しないと取得できない高嶺の花「ヒルトンオナーズゴールド会員資格」が”もれなく”付いてくる評判のヒルトンアメックスカード。

期間限定でヒルトンアメックスの入会キャンペーンが開催中です。朝食無料、お部屋のアップグレード、そしてヒルトンアメックス無料宿泊などの特典によりヒルトンはもちろんコンラッド、XLRからウォルドーフアストリアなどの高級ホテルがお得に利用できます。

| 名称 | ヒルトンアメックス | ヒルトンアメックスプレミアム |

|---|---|---|

| デザイン |  |

|

| 無料宿泊特典 | 1泊無料宿泊 | 最大2泊無料宿泊 |

| ヒルトンオナーズ 会員資格 |

ゴールドステータス※無条件 | ゴールドステータス※無条件 ダイヤモンドステータス※条件達成が必要 |

| おすすめ! キャンペーンページ |

キャンペーン 応募はこちらから |

関連記事:ヒルトンアメックスプレミアム キャンペーン|入会特典で年会費を無料にする

関連記事:ヒルトンアメックスプレミアムの損益分岐点とは?

関連記事:ヒルトンアメックスのウイークエンド無料宿泊特典についてわかりやすく解説